【纪念抗日战争胜利80周年】——烽火中的无线电波

时间:2025-09-09

来源:中国电信博物馆

【纪念抗日战争胜利80周年】——烽火中的无线电波

在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,我们追寻红色电信的起源,共同回顾红色无线电波的发展历程。

01 红色电波:从土地革命中发源

土地革命战争时期,我党就开始重视无线电通信并着手培养无线电人才。

地下电台创办介绍(图片来源于:中国电信博物馆)

地下电台创办介绍(图片来源于:中国电信博物馆)

1928年夏,经共产国际批准,我党选派毛齐华、方仲如等六名共产党员到莫斯科的国际无线电训练班学习,之后又派涂作潮、宋濂等四名共产党员到伏龙芝军事通讯联络学校学习无线电通信技术。

1928年11月,党中央决定成立中央特务委员会,特委下设特科,特科下设总务、情报、行动、无线电通讯科。周恩来指派李强、张沈川学习无线电技术,组装设备,培训人员、秘密筹建地下电台,1929年秋,我党第一座秘密无线电台在上海建立。1930年1月,实现了上海党中央与在香港的南方局远距离无线电通信,这是我党第一次进行无线电通信联络,红色电信就此发源。

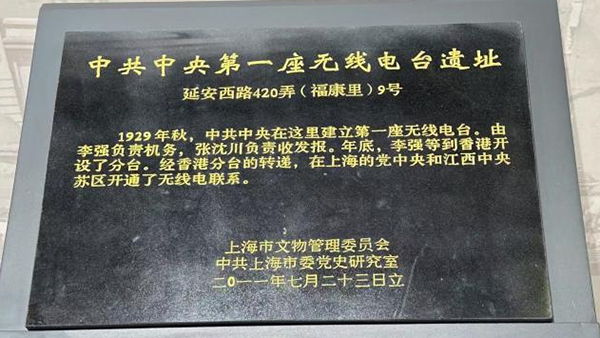

中共中央第一座无线电台遗址纪念碑(图片来源于:中国电信博物馆)

中共中央第一座无线电台遗址纪念碑(图片来源于:中国电信博物馆)

02 “半部电台”:开启无线电通信征程

半部电台复制件(图片来源于:中国电信博物馆)

半部电台复制件(图片来源于:中国电信博物馆)

1930年12月30日,红一方面军在龙冈战斗中缴获了一部15W电台。虽然发报机被砸坏,仅剩下收报机,但这“半部电台”却成了红军的“宝贝”。1931年1月3日,红一方面军在东韶歼敌谭道源第50师的战斗中,又缴获了一部完整电台。凭借“一部半电台”,红军于1月中旬在江西省宁都县小布镇创建了第一个无线电队。

通过举办无线电训练班,创办通信材料厂和无线电学校等,红军无线电通信队伍逐步发展壮大,无线电通信在反“围剿”和长征作战中发挥了巨大作用。

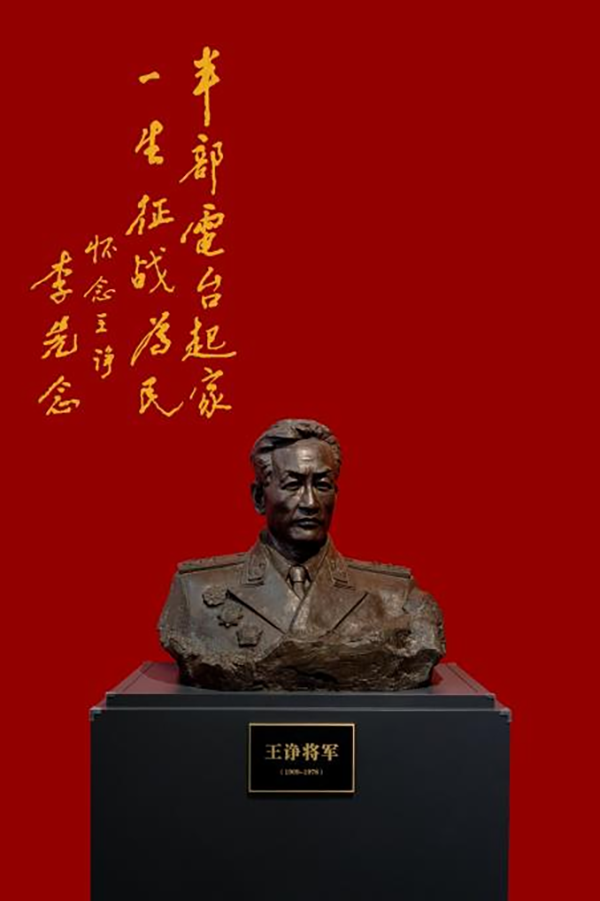

王诤将军铜像(图片来源于:中国电信博物馆)

王诤将军铜像(图片来源于:中国电信博物馆)

03 自力更生:突破封锁奇迹

1931年9月18日,日本军国主义者蓄意制造事端并发动了侵华战争,中国人民奋起抗击日本侵略者,揭开了世界反法西斯战争的序幕。

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,全民族抗战序幕就此拉开。就在这中华民族生死存亡之际,1937年7月8日,党中央就卢沟桥事变向全国发出通电,号召全国军民结成抗日民族统一战线,共同抗日。红军主力被改编为国民革命军第八路军,简称“八路军”,南方八省红军游击队也被改编为新四军。

1938年1月16日,毛泽东签发《通信工作训令》,指出在游击战与运动战中,无线电通信占有重要地位。

抗战初期,中央军委、八路军和新四军全军仅有电台34部,通信器材严重匮乏。与此同时,日伪对解放区、敌后根据地采取“囚笼”政策,妄图将抗日力量困死。面对重重困境,党中央果断决策,在军委三局通信材料科的基础上,成立延安通信材料厂,自己制造通信器材。

延安材料厂的技术人员在窑洞中自制通信器材(图片来源于:中国电信博物馆)

延安材料厂的技术人员在窑洞中自制通信器材(图片来源于:中国电信博物馆)

1938年6月,延安通信材料厂(当时称“军委三局通信材料厂”)正式创建。当时,原材料严重短缺,技术人员收集战场上的破飞机、破汽车、旧铁轨等材料,还向老百姓收购金属制品,自制通信器材,逐步改善军队的通信保障能力,两年后通信元器件自给率达到70%。不仅保障了党中央、中央军委的指挥调度,还满足了包括八路军、新四军等前线作战部队和各抗日根据地的通信需要。

延安通信材料厂生产的80瓦发报机(图片来源于:中国电信博物馆)

延安通信材料厂生产的80瓦发报机(图片来源于:中国电信博物馆)

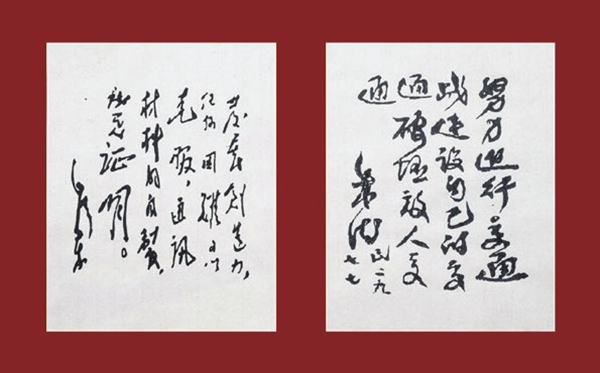

1940年毛主席和朱总司令为延安通信材料厂的题词,当时均载于军委三局主办的《通信战士》第四、五期合刊上(图片来源于:中国电信博物馆)

1940年毛主席和朱总司令为延安通信材料厂的题词,当时均载于军委三局主办的《通信战士》第四、五期合刊上(图片来源于:中国电信博物馆)

04 晋察冀的“吊儿大学”

1937年,八路军115师政治委员聂荣臻率部建立了晋察冀抗日根据地,晋察冀军区司令员聂荣臻非常重视通信人才培养工作,在河北平山县吊儿村创办了无线电训练班及高级班。这所战地“大学”虽名不见经传,却为抗战胜利奠定了人才基础。在军区司令部电台队队长钟夫翔的主持下,无线电训练班正式开班,总共6期,培训了500多名学生,基本满足了电台运行的需求。

聂荣臻(左二)与林迈可(左五)、李效黎(左一)夫妇和班威廉(左六)、克莱尔(左四)夫妇等合影(来源:共产党网)

聂荣臻(左二)与林迈可(左五)、李效黎(左一)夫妇和班威廉(左六)、克莱尔(左四)夫妇等合影(来源:共产党网)

为解决只会用不会修电台的问题,聂荣臻邀请燕京大学林迈可、班威廉担任高级班导师。高级班跟着军区司令部转移,条件十分艰苦,有时在老乡羊圈里上课,遇到敌机空袭,就在村外树林里挂上小黑板继续学,教学也没中断过。

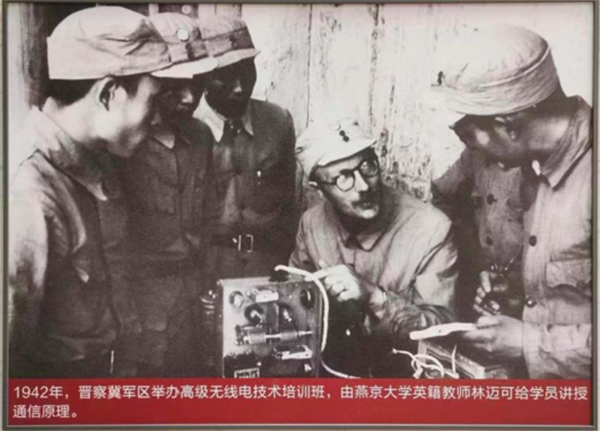

1942年燕京大学英语教师林迈可给学员授课(图片来源于:中国电信博物馆)

1942年燕京大学英语教师林迈可给学员授课(图片来源于:中国电信博物馆)

在两年左右教学过程中,两位“洋教授”对学生严格要求,最后两位教授对学生的成绩非常满意,评价说:“完全达到最高级大学的水准。”学生们也骄傲地称高级班为“吊儿大学”。高级班学生不仅在抗战中发挥了重要作用,还为战后建设储备了人才,走出了钟夫翔、林爽、王士光、梁骥等中国导弹航天事业的奠基者和领军人,他们在新中国成立后为国家多项事业作出重要贡献。

05 抗日战争中的“千里眼”和“顺风耳”

在抗日战争的烽火岁月中,无线电通信在多次重要战役中发挥了不可替代的作用:

平型关大捷无线通信“显神威”

1937年9月25日,八路军第115师在山西平型关一带发动了一场伏击战,取得重大胜利,被称为“平型关大捷”。无线电通信的及时、准确,为这场战役的胜利提供了有力保障。

在战役准备阶段,八路军第115师司令部通信科和无线电中队根据作战部署制定了详细的通信保障计划。他们合理调配电台,确保师部与各团之间的通信联络畅通无阻,将第686团电台转至独立团,将第344旅机动电台调至师部,沟通中央军委和八路军总部,随时接受命令、报告情况,并与独立团保持无线电联络。9月24日晚,第115师各部利用夜暗冒雨进入伏击阵地,25日拂晓前,各无线电分队选择隐蔽地形架好电台,做好开机联络准备。

9月25日早上7时许,日军第5师团第21旅团一部和大批辎重车辆进入第115师设伏地域,第115师全线突然开火发起攻击。在战斗中,师、团各无线电分队的电台全部开机,保持对上对下的电报收发,确保了指挥命令的及时传达和战场情况的实时反馈。在灵丘以北和以东地区担任阻击任务的第115师独立团、骑兵营,一直通过无线电台保持和师部的联络,成功阻击向平型关增援的日军,保障了师主力平型关战斗的胜利。

当日13时许,战斗结束,第115师主力共歼灭日军1000余人,击毁汽车百余辆,缴获步枪1000余支、轻重机枪20余挺、炮1门、通信器材和其他军用物资一批。师指挥所电台立即向中央军委和八路军总部电台发电,报告胜利消息,新华通讯社当晚就向国内外播发了平型关大捷的电讯新闻。

平型关大捷是八路军开赴抗日前线的第一战,有力打击了日军的嚣张气焰,打破了投降派所谓“日军不可战胜”的神话,迅速提升了八路军的声威。

百团大战中的无线通信保障

1940年夏秋,为粉碎日军在华北“以铁路为柱,公路为链,碉堡为锁”的“囚笼政策”,争取华北战局更加有利发展,并影响全国的抗战局势,八路军总部组织了105个团发动了一次大规模战略进攻作战,史称“百团大战”。在这次战役中,无线电通信同样发挥了重要的保障作用。

战前,八路军司令部三科和无线电大队按照战役部署和任务分工拟定战役通信保障计划方案:他们指定专台和晋察冀军区、第120师、第129师司令部电台组成战役指挥通信网,确保了各级指挥员指挥通信顺畅。

战役过程中,各参战部队无线电指挥网及时传达指挥命令,收集战斗进展情况,并与友军保持联系。高效开展破袭铁路、拔除据点等行动。晋察冀军区和各师对下指挥使用无线电和有线电路,各团则利用野战电话、运动通信和简易信号实施战斗指挥。无线电通信的灵活性和及时性使得八路军能够在广阔的战场上实现统一指挥,让分散于华北战场的部队协同作战。

历时三个半月的百团大战中,八路军参战的无线电大队及各师、旅和部分团无线电中(分)队,共开设无线电台100余部,保障了总部对华北广大地区参战部队的统一指挥,并及时向党中央、中央军委报告情况。八路军在地方武装和人民群众的配合下,共作战1824次,毙、伤、俘日伪军4.3万余人,除缴获大量武器装备外,还缴获了一批包括无线电台、无线电话机等的通信器材。

1941年,中央军委下发的文件中指出:“百团大战的胜利,不仅又一次的显示了我军指挥的统一,战术的灵活,而且证明了我军通讯联络上的成就。”

1945年8月9日,毛泽东发表了《对日寇的最后一战》的声明。8月10日到11日,负责保障全军通信联络的军委三局总台以稳定可靠的无线电,一天之内发出了朱德总司令向各解放区所有武装部队的7道命令,保障了中央对全军的战略指挥。1945年8月15日,日本宣布无条件投降,中国军民取得了抗日战争的胜利。

抗战期间,延安的无线电台逐步发展到12个分队,组建了以党中央、中央军委等为中心的8个无线电网,构建了以延安为中心,联络党政军,辐射全国各部队、各根据地、游击区的无线电通信网络。八路军、新四军无线电通信机构还建立了比较完善的自上而下的指挥系统,在隐蔽的第二战场,发出一道道电波,保证党中央可以运筹帷幄,并指挥前方作战、指导隐蔽战线的斗争。

无线电通信为夺取抗日战争的胜利立下了不朽功勋,也为新中国成立后的无线电通信事业的发展奠定了坚实的基础。

(文章作者:中国电信博物馆 文史研究部)

参考资料:

1、人民邮电报:《奋斗百年路 启航新征程|永不消逝的红色电波——革命战争时期的无线电事业发展》,作者:杨昀潮 刘仲亚;

2、共产党员网:《走近革命文物系列④:“发展创造力,任何困难可以克服”》,作者:任建玲,系中国共产党历史展览馆藏品保管部馆员;

3、人民邮电报:《奋斗百年路 启航新征程|无线,伴随建党百年的一根红线(二)红色电波助力中国革命取得胜利》,撰文:国家无线电监测中心;

4、《聂荣臻主抓的这所“吊儿大学”由洋教授主讲,抗战硝烟中教微积分》,来源:北京日报,作者:湖北鄂州市委办公室 梅兴无;

5、共产党员网:《晋察冀的“吊儿大学”》

6、中央军网:《永不消逝的电波》的传人:总参某通信总站【2】,作者:梁蓬飞 张能华;

7、《历史天空的红色电波》,作者:张进。

字体 :

字体 :