尘封的“垫脚石”,电信史的无声见证者 ——“电报沪局”牌匾

时间:2025-07-09

来源:中国电信博物馆

尘封的“垫脚石”,电信史的无声见证者 ——“电报沪局”牌匾

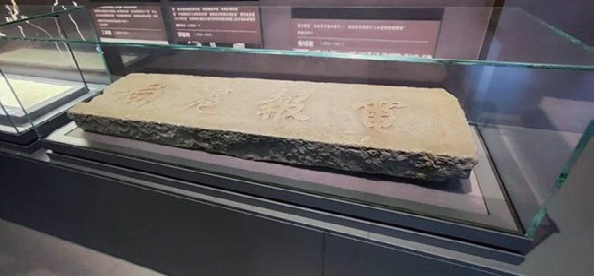

在中国电信博物馆一层展厅的“百年电信 艰难起步”展区,一件石制牌匾静静陈列,它重约100公斤,长135厘米,宽40厘米,厚15厘米,略显青绿色的石板上,阳文篆刻着“电报沪局”四个遒劲有力的大字。它看似普通,却承载着一段波澜壮阔的历史,诉说着百年前中国电信业的初创艰辛与辉煌。

今天,就让我们共同探寻这块看似普通,却意义非凡的石制牌匾——“电报沪局”,并揭开它背后那段波澜壮阔的电信历史。

01 意外发现:从垫脚石到珍贵文物

1987 年的一天,上海市长途电信局工程师张锡驹偶然从同事口中得知,中山东一路外滩8弄里有一块刻有“电报”字样的长方石板。出于职业的敏感,他立刻赶往现场查看。当他看到那块石板时,直觉告诉他,这可能并非一块普通的石板。一年后,当他再次路过时,却发现那块石板依旧静静地躺在原处,被居民们当作垫脚石,垫在自来水龙头边。看着承载着历史记忆的石板遭受如此“待遇”,张锡驹心急如焚。

回局后,他立即向刚成立不久的上海长信局史志办公室反映此事。史志办主任王里备得知后,深知此事的重要性,便与张锡驹一同前往现场查看。经过一番打听,他们了解到这块石板属于弄里 6 号居民林老太家。

1989 年夏天,长信局史志办工作人员与林老太家协商后,将这块刻有“电报沪局”字样的石板取回。

经研究考证,“电报沪局”即“上海电报局”创办初期使用过的正式名称,该招牌正是清光绪年间嵌在上海电报局(今四川中路 126 弄 21 号)大门上方的局铭牌,也是一百多年前中国电信业初创时的“金字招牌”。一件凝聚百年电信先行者汗水、见证国家主体电信企业发轫起步的珍贵文物就此重见天日!

02 牌匾背后的电信历史风云

电信初入中国

故事要从 1871 年说起,当时丹麦大北电报公司引水线登陆上海并公开营业,近代电信技术由此传入中国。电报通信以其便捷高效的特点,迅速引起了人们的关注。20世纪 80 年代,因战争而产生的通信需求让内忧外患下的清政府开始认识到电报的重要。清政府对电报通信的态度也从全面抵制最终转变为积极建设,一场电信变革的序幕就此拉开。

津沪电报局与上海电报局的成立

1877 年(光绪三年),由清政府批准建立的台湾南北电线竣工,它的的建成是清代洋务运动的重要成就之一,开创了中国电信业的辉煌开篇,还加强了台湾与内地的联系,更为后来的电信建设提供了宝贵的经验。

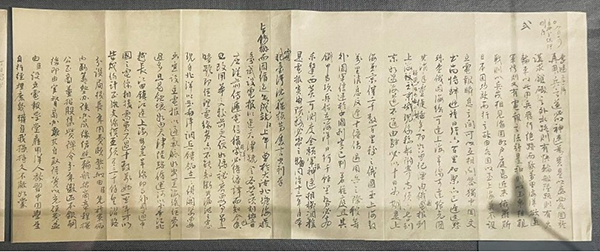

《请设南北洋电报片》

《请设南北洋电报片》

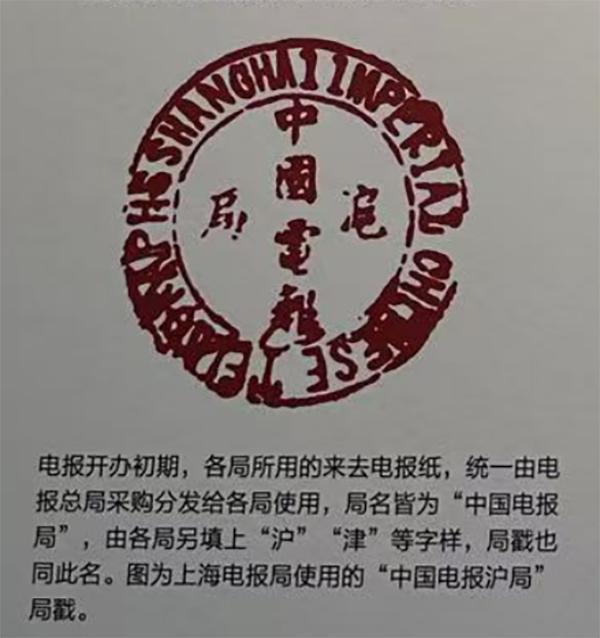

1880年9月16日(光绪六年八月十二日),北洋通商大臣李鸿章以办理外交及国防需要为由,上书清政府《请设南北洋电报片》,奏请设立津沪电报,以沟通南北联系。仅仅两天内,光绪皇帝便批准了这一奏请。同年 10 月,津沪电报总局在天津成立。

1881 年 3 月(光绪七年二月),上海电报局正式成立,局址在二洋泾桥北堍(今延安东路四川路口北侧)。郑观应首任上海电报局总办(局长),谢家福任会办(副局长),后于 7 月委任经元善为会办。同时,聘任丹麦人任总管,筹办津沪电报线南段架线工程和联络大北电报公司。

津沪电报线的建设与开通

1881年6月11 日(光绪七年五月十五日),李鸿章向总理衙门送呈禀批准办理电报文书,并附呈大北电报公司的约定,请总理衙门合咨查核立案。经总理衙门报请慈禧太后、光绪帝同意后,7 月 5 日,津沪电报线路从上海、天津两端同时开工立杆架线,南路由电线督造委员王锦堂负责。

当天,上海端在南京路外滩大北电报公司门前树立第一根电杆(由于当时在技术、业务上尚需依赖大北电报公司,故上海电报局报房设在南京路 5 号大北电报公司内)。这根电杆向世人宣告了中国跨省公众电报线路建设的开始。

施工采取建成一段即试通一段的办法,如上海—苏州段完工后,当即试行通报,每日代传钱业公所报送上海行情两次,因当时资费和有关规章制度尚未确定,故暂不收费。这种边建设边试通的办法,为全线建成后即可投产使用奠定了基础。

10月28日,全长2075 华里、竖电杆 2 万余根的津沪电报线南北线路工程在山东境内会合。12 月 28 日(十一月初八),共斥资湘平银十七万八千七百两建成的津沪电报线全线竣工。全线在天津紫竹林、大沽、临清、济宁、清江浦(今淮安市)、镇江、苏州、上海设立的 8 个电报局全部正式开放营业,收发公司电报。沿途设立几十个巡房站,保证电路畅通无阻。

电报业务的开展

电报局聘用丹麦人员为总管,报房配有打报生(发报员)、测电生、领班等工作人员,由领班负责现场管理。局内设来报投递部门,由报差负责来报投递。初诞生的电报为人工电报,使用莫尔斯单工机,发报速度约为每分钟20~25个汉字。

电报收费按“路有远近,费有等差”的原则制定收费标准,如上海到苏州的电报每字 1 角、镇江 1 角 1 分、清江浦 1 角 2 分、济宁 1 角 3 分、临清 1 角 4 分、天津 1 角 5 分、大沽 1 角 6分。当时的物价是银元 1 角可购买大米 16 斤,或烧饼 80个,或肉 2.1斤,或糖5斤,或鸡蛋 30个。由此可见,发一封电报的支出是寻常百姓家一个月的生活费用,还是较为昂贵的。

为推广电报业务和吸引顾客,上海电报局特地在报纸上刊登公告,最初若干天不收报费。1882年1月,天津至上海的电报业务量共 6769份。因国人还不习惯使用电报,经北洋大臣李鸿章批准,津沪沿线各局均减价 2/3 收取报费。从 1883 年 3 月起,改按原价减半收费。后来,电报业务有较大发展时,各电报局才统一恢复原价收费。

▲1882-1924 年,上海电报局在外滩 8 号(今四川中路 126 弄 21 号)旧址

▲1882-1924 年,上海电报局在外滩 8 号(今四川中路 126 弄 21 号)旧址

1882 年初,大北电报公司迁到外滩 7 号(今中山东一路 7 号后面),上海电报局也迁到其后面的外滩 8 号(习称“7 号半”,今四川中路 126 弄 21 号),与大北电报公司为邻,“电报沪局”的石牌即镶嵌于此处大门之上。

03 牌匾的价值与传承

“电报沪局”牌匾的发现,有力地纠正了早期电信史书上关于“上海电报局(分局)”这一名称说法上的缺陷,对研究上海地区乃至中国早期电信建设史具有重要价值。

后来,这块特殊的石制招牌,由上海邮电档案馆捐赠原中国邮电博物馆(中国电信博物馆前身)收藏并展出,向每一位参观者诉说着那段波澜壮阔的电信历史。

风云变幻,斗转星移,中国电信业如今已经发展成为世界领先的电信产业之一,为国家的经济发展和社会进步作出了巨大贡献。当我们站在“电报沪局”牌匾前,仿佛穿越时空,看到百年前电信先驱们为了国家的通信事业,不畏艰难,砥砺前行的身影。这块牌匾是一段历史的见证,让人们感受到中国电信业从无到有、从小到大、从弱到强的艰辛历程!

让我们铭记历史,珍惜当下,共同期待中国电信业的更加辉煌的未来!

字体 :

字体 :