【AI“新宠”】你需要知道的GPU科普!

时间:2025-07-01

来源:中国电信博物馆

【AI“新宠”】你需要知道的GPU科普!

在计算机的世界中,CPU(中央处理器)和GPU(图形处理器)是两个耳熟能详的词汇。随着AI技术的认读,作为最重要硬件支持之一,GPU变成了AI、加密货币、科学研究等领域的“新宠”,甚至引发全球争抢,身价暴涨。作为计算机性能的核心组件之一,GPU的性能优劣也直接影响着计算机在图形处理、游戏运行、视频渲染等多方面的表现。

那么,为什么算力支持现在在炒GPU,而不是CPU?为什么GPU近年来突然“爆红”?今天,就带大家了解一下关于GPU的基本知识~

GPU:图形处理小能手

什么是GPU?

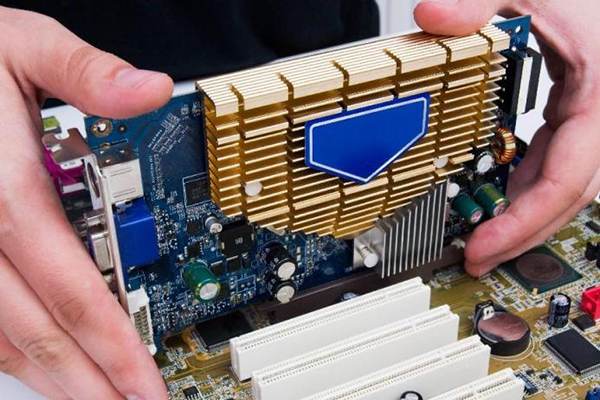

GPU英文全称为Graphics Processing Unit,即图形处理单元(图形处理器),它是显卡的核心部件,最初的使命是处理图形渲染——比如游戏里光影、爆炸、建模等复杂画面。在生活中,人们常常把GPU和显卡的概念混为一谈,实际上,显卡除了GPU之外,还包括显存、供电模块、散热器、风扇和各种接口(如显示接口、通讯接口、供电接口等等)。它们之间是不能画等号的。GPU的主要特点有核心数量多、并行处理能力超强、适合处理海量相似的任务等。

GPU的历史

GeForce 256显示核心(图源:Wikipedia)

GeForce 256显示核心(图源:Wikipedia)

20世纪90年代末,随着游戏和多媒体业务的蓬勃发展,人们对计算机的3D图形处理和渲染能力提出了更高的要求。传统CPU虽然功能强大,但在处理这些图形密集型任务时显得力不从心。1999年,英伟达(NVIDIA)公司推出了被广泛认为是第一款真正意义上的GPU的GeForce 256芯片,每秒至少能处理1000万个多边形。这款芯片让计算机图形处理工作完全不依赖CPU,而是在这款独立的芯片上完成。其运算速度比CPU快2-4倍,有效减轻了CPU的负担,大幅提升了计算机的图形处理能力。就这样,GPU时代来临了。

GPU与CPU傻傻分不清楚 谁是图形处理的王者?

CPU和GPU都是计算机中的重要组成部分,但它们在功能和设计架构上有着显著的区别。

CPU全称是Central Processing Unit(中央处理单元),自计算机诞生以来就是运算核心。作为通用计算芯片,它负责指令解析、任务调度、逻辑判断、系统控制,是整个设备的大脑。而作为并行计算芯片,GPU则具备强大的并行计算能力,对灵活性要求较低,善于将复杂的数学计算变为大量简单和重复的任务,且GPU无法单独工作,需要被CPU调度管理。

从设计架构上来看,无论是CPU还是GPU,任何处理器内部都由3部分组成,即算术逻辑单元(核心ALU/CORE)、控制单元(CONTROL)以及缓存(CACHE)。而CPU和GPU这三部分的架构占比完全不同。

CPU的核心数较少(通常2~64个),但每个核心功能丰富,能力较强。CPU拥有大量的缓存和复杂的逻辑控制单元,适合处理各种复杂的任务。当程序拥有多个分支的时候,控制单元通过分支预测的能力来降低执行延迟。

而GPU包含成百上千个较小、更高效的核心,这使得GPU在处理视频游戏、三维动画、图形设计和视频编辑等视觉密集型任务时表现卓越。GPU的控制单元也相对简单,图形渲染的高度并行性,使GPU可以通过简单增加并行处理单元和存储器控制单元的方式,提高处理能力和存储器带宽。

简单来说,CPU更擅长复杂逻辑的运算,而GPU构架相对简单,但运算核心多,适用于大量逻辑简单但高并发量的高密度计算。

简单类比一下,如果CPU是一个厂长,GPU就是一整个车间的工人队伍。每个工人可能能力不强,但一起动手效率惊人!

虽然CPU和GPU在功能和设计上有所不同,但它们之间并不是非此即彼的关系。在现代计算机中,CPU和GPU通常协同工作。CPU负责处理各种复杂的任务和逻辑判断,而GPU则专注于图形处理任务。这种协作模式使得计算机能够在保持高性能的同时,还能有效地降低功耗。

AI与GPU

GPU从图形计算拓展至通用计算

将GPU应用于图形之外的计算,最早可追溯到2003年。彼时,随着计算机图形复杂度不断提升以及半导体技术的持续进步,GPU开始被用于通用计算(General Purpose computing on GPU,简称GPGPU),应用场景涵盖科学模拟、数据分析和机器学习等领域。开发者借助专门的编程框架,如CUDA或OpenCL,通过编写可在GPU上执行的代码,利用其并行架构加速计算,使GPU本质上成为能同时处理多个计算任务的硬件加速器。

2006年,英伟达推出CUDA(Compute Unified Device Architecture,计算统一设备架构),让GPU在通用计算领域崭露头角,开始在科学模拟、金融分析和深度学习等领域发挥关键作用。深度学习尤其依赖GPU强大的并行处理能力,来进行大规模的矩阵和向量计算。

2012年,谷歌大脑(Google Brain)团队成员Jeff Dean和吴恩达等通过深度学习技术,斥资100万美元,成功让16000台电脑学习1000万张图片后,在YouTube视频中“认出”了猫。

Geoffrey Everest Hinton(来源:Wikipedia)

Geoffrey Everest Hinton(来源:Wikipedia)

神经网络之父杰弗里·辛顿(Geoffrey Hinton)知道这件事后,认为如果利用GPU进行神经网络训练,则不需要消耗这么多资源。

于是他和自己的两个学生亚历克斯·克里切夫斯基(Alex Krizhevsky)、伊利亚·苏茨克沃(Ilya Sutskever),利用“深度学习+GPU”的方案,推出了深度神经网络模型“AlexNet”,其使用2个基于CUDA的GPU,进行神经网络训练,是第一个错误率低于25个百分点的模型。该模型也一举赢得Image Net大规模视觉识别挑战赛(ILSVRC)的冠军。

这次比赛后不久,谷歌大脑又将CPU替换成GPU,重新进行了让计算机识别一只猫的实验。实验结果发现,仅用16台电脑的64个GPU,就能达到之前相同的效果。

AlexNet的推出,进一步推动了GPU在AI深度学习领域的广泛应用。此后,GPU在AI领域的应用还获得了生态支持。英伟达等公司建立了基于自家GPU的CUDA生态系统,提供完善的开发环境和方案,助力开发人员更便捷地使用GPU进行深度学习开发或高性能运算。

AI青睐GPU的原因

如今,在AI计算领域,GPU的地位从“边缘配角”走向了科技舞台中央的原因在于在其深度学习的过程需“投喂”大量数据,这个过程需要进行大量矩阵相乘、卷积等运算,GPU凭借自身强大的并行计算能力和内存带宽恰好能够很好地应对这些任务。在合理优化的情况下,一块GPU卡所能提供的算力,相当于数十台至上百台CPU服务器。

当然,在AI计算中,并非只有GPU“独领风骚”。FPGA(现场可编程门阵列)和ASIC(专用集成电路)等计算芯片在AI领域也有广泛应用。它们各有优势,FPGA灵活可编程,适合快速迭代和原型开发;ASIC则针对特定算法进行优化,性能更高、功耗更低。但无论如何,GPU在AI领域的地位都不可撼动。

经过上述内容的介绍,想必你对GPU已经有了初步的认识。如果说过去50年是CPU的天下,那么未来50年,GPU也许才是真正的主角。但这并不意味着CPU退出舞台,而是人类已经进入了一个“多计算架构协同”的新时代。

今天,我们用CPU浏览网页、编辑文档,用GPU启动AI应用、训练模型,用FPGA和NPU执行特定算法。计算正在成为一种更灵活、更智能的服务,就像水、电一样流淌在我们生活中。

展望未来,随着科技的持续革新与飞速发展,GPU的性能必将迎来更为显著的飞跃,能效比也将得到进一步优化提升。届时,它将为各类复杂的应用场景提供更为强劲、高效的支持,助力我们在数字世界中畅行无阻。

未来的“算力战争”,才刚刚开始。

参考资料:

1. 凤凰网:《华裔科学家竟然用AI识别喵星人?》;

2. 阿里云:《什么是GPU?》;

3. 云计算科普研究所blibili:【什么是GPU?十分钟带你了解GPU的前世今生!(GPU与CPU的区别)》《硬核解析》从GPGPU到CUDA,看完秒懂GPU为何主宰AI !】;

4. 鲜枣课堂:《AI计算,为什么要用GPU?》。

字体 :

字体 :